Por: Caike Guedes Ramos

Introdução:

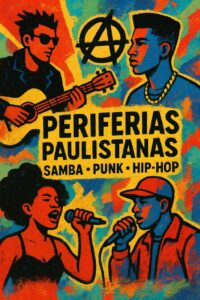

A formação das periferias paulistanas é resultado de um complexo processo histórico que envolve industrialização, migrações, segregação socioespacial e resistência cultural. Ao longo das décadas, especialmente a partir dos anos 1940, diferentes sujeitos e movimentos sociais produziram formas próprias de existência e expressão nas bordas da cidade, transformando-as em espaços de criação e disputa simbólica. Nesse percurso, manifestações culturais como o samba — que registrou as transformações urbanas e as remoções —, o punk e, posteriormente, o hip-hop, contribuíram para dar visibilidade às vivências periféricas. Este texto aborda essa trajetória, discutindo como a expansão urbana, a ditadura militar e esses movimentos culturais consolidaram a periferia como um território de luta, identidade e produção cultural.

AS PERIFERIAS PAULISTANAS: ESPAÇO, CULTURA E RESISTÊNCIA.

O termo periferia ao longo da história sempre foi objeto de discussão sobre o que de fato possa significar. Especificamente na cidade de São Paulo, as periferias, pelo menos aquelas que conhecemos nos dias de hoje, geograficamente falando no sentido de localização, foram crescendo e se desenvolvendo a partir, sobretudo, das décadas de 1940 e 1950, com o processo de industrialização da cidade, a chegada de empresas multinacionais e o aumento da demanda por mão de obra para trabalhar nessas fábricas. Houve nesse período um grande deslocamento de massas oriundas do norte e nordeste do Brasil para cidade de São Paulo, e por conseguinte do centro para a periferia. “Vale ressaltar também que as remoções historicamente ocorreram do centro tradicional para a periferia, e não o contrário” (D’ANDREA, 2025).

Se por um momento esses trabalhadores eram alocados em alojamentos oferecidos pelas próprias fábricas e/ou em cortiços e pensões na região central da cidade, em outro momento essas populações tiveram que se deslocar para cada vez mais longe dos seus postos de trabalho, devido ao processo de verticalização, ou seja, o surgimento de construções de prédios, e “modernização” da cidade, como podemos ver no samba de Geraldo Filme se retratando da região do Bexiga conhecida principalmente por ser um importante bairro operário e residencial onde no verso “Bexiga hoje é só arranha-céu/ E não se vê mais a luz da Lua” (FILME, 1980) ele reflete sobre a mudança na paisagem urbana do bairro, e também na letra de Saudosa Maloca, de Adoniran Barbosa que retrata a desapropriação e o tal do “pogressio”, como o próprio dizia.

Se o senhor não está lembrado

Dá licença de contar

Que aqui onde agora está

Esse edifício alto

Era uma casa velha, um palacete abandonado

Foi aqui seu moço

Que eu, Mato Grosso e o Joca

Construímos nossa maloca

Mas um dia nem quero me lembrar

Veio os homens com as ferramentas

O dono mandou derrubar (BARBOSA, 1951).

Nesse período, como dito anteriormente houve uma grande migração de populações vindas do Norte/Nordeste do país para a cidade de São Paulo, vendo nesse processo de aumento da demanda por mão de obra uma oportunidade de emprego que lhes desse condições de subsistência e com a promessa de vida digna e bons salários. Foi dentro desse contexto que a cidade começou a crescer exponencialmente, tanto em questão de tamanho físico quanto na questão demográfica.

Os salários oferecidos pelas indústrias já não eram mais suficientes para o custeio das necessidades básicas da classe trabalhadora que viviam nas regiões centrais e suburbanas da cidade, como na região do Brás — um território central que abrigava muitas fábricas nessa época — e regiões suburbanas como Tatuapé, Freguesia do Ó e Penha, por exemplo, que podemos chamar de territórios proletários.

Vale ressaltar que há uma noção de senso comum e, de certa forma, subjetiva no linguajar popular, onde subúrbio e periferia são tidos como a mesma coisa:

“Denomina-se aqui subúrbio uma área intermediária entre a área central-sudoeste e a periferia. Para marcar as diferenças entre subúrbio e periferia, ressalta-se que subúrbio é composto por bairros mais antigos e com padrões urbanísticos com maior regulação. Quase sempre o crescimento desses bairros ocorreu pela presença de indústrias e de vias férreas. Os lotes dos bairros de subúrbio geralmente são maiores e as ruas mais largas. O padrão é o de casas baixas com quintais. São suburbanos os distritos da Penha, Vila Matilde, Vila Esperança, Vila Maria, Limão, Freguesia do Ó, Jabaquara, Saúde, entre outros” (D’ANDREA, 2025).

Se pegarmos, por exemplo, a região do extremo leste, onde se situa o distrito de São Mateus, e a distância — embora pequena — da região do ABC, principalmente Santo André, não podemos dizer que são a mesma coisa. Se por um lado temos um bairro periférico totalmente construído na base do improviso pelos próprios moradores, pela força de suas necessidades, por outro temos uma região onde o loteamento, a paisagem urbana, a largura das ruas e as condições sociais são totalmente distintas, embora estejam geograficamente distantes do centro.

Dentro dessa diferenciação do que seja subúrbio e periferia, o sociólogo Tiaraju Pablo D’Andrea nos permite compreender de que forma essa segregação socioespacial se deu a partir da falta de poder econômico dos trabalhadores para se manterem nessas regiões — primeiro saindo do centro para os subúrbios; depois, dos subúrbios para as periferias que ainda não existiam, e que em sua maior parte eram áreas rurais. Foi assim que a maior parte das periferias se construíram na cidade de São Paulo: fruto de uma alta densidade demográfica a partir da migração nordestina e de um processo de gentrificação das pessoas pobres que viviam nas regiões centrais.

DITADURA MILITAR: “TUDO ACONTECE NA PERIFERIA”.

Dentro desse processo de crescimento demográfico da população trabalhadora, da migração do povo nordestino e do crescimento da cidade a partir da segregação socioespacial, devemos nos ater ao processo histórico e político que situou toda essa dinâmica de acontecimentos que foram base empírica para o surgimento de vários movimentos culturais dentro desse universo que se firmou nos “bueiros” da cidade.

A década de 1960 foi palco de vários golpes militares em toda a América Latina, financiados pelo imperialismo estadunidense como forma de frear a influência comunista advinda dos processos revolucionários, sobretudo em Cuba em 1959, quando o ditador Fulgêncio Batista foi tirado do poder pelo movimento dos trabalhadores capitaneados por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara. O medo de uma possível revolução latino-americana fez com que os norte-americanos financiassem golpes militares em vários países da América Latina, e no Brasil não foi diferente.

Os anos de chumbo — de repressão, violência, cerceamento de direitos, censura, miséria e fome — foram palco para o surgimento de movimentos de contracultura conduzidos pela juventude, que não aguentava mais o tédio de uma sociedade militarizada e a violência que ali sofriam.

“Devido aos entraves históricos que dificultaram a presença dos mais pobres nas universidades e na representação política, o campo da cultura foi o que se mostrou o mais propício para a visibilização desse processo político em curso” (D’ANDREA, 2020).

No artigo Contribuições para a definição dos conceitos periferia e sujeitas e sujeitos periféricos, o sociólogo Tiaraju Pablo D’Andrea afirma que o termo periferia “na década de 1970, Clubes de Mães e o Movimento Punk, por exemplo, já o utilizavam” (D’ANDREA, 2020). Embora o uso do termo periferia nesse recorte histórico não seja o que ele vai discutir ao longo do artigo, é de suma importância notar o papel de denúncia que os punks se propuseram a fazer a partir de então.

No álbum Crucificados pelo Sistema, da banda Ratos de Porão, oriunda da periferia oeste da cidade de São Paulo — mais especificamente da Vila Piauí, no distrito de Pirituba — ecoavam letras que denunciavam a violência e repressão que esses jovens sofriam dentro do contexto da ditadura militar, como podemos analisar na letra de Periferia, escrita por Jão:

Tudo acontece na periferia

Brigas, mortes na periferia

Tiros, sangue na periferia

Na periferia

Tudo acontece na periferia

Bagulho corre direto na periferia

Mantemos a anarquia na periferia

Na periferia

Tudo acontece na periferia (RATOS DE PORÃO, 1984).

Se por um lado existe essa denúncia de que a periferia é um lugar na cidade onde tudo acontece de maneira violenta, trazendo esse lado sombrio de perigo e de um lugar onde pessoas deveriam ter medo de ir, por outro, na letra também podemos notar que ali já havia um senso de organização ideológica — mesmo que de maneira rudimentar — quando é dito que “fazemos muita anarquia na periferia”.

Esse verso remete ao lema motor do punk, o Do It Yourself, em que os próprios punks gravavam suas demos, criavam seus visuais, instrumentos, eventos (gigs), zines e selos, muitas vezes sem recursos financeiros. Embora o sentido de periferia ecoado pelos punks não fosse o mesmo que seria entoado nas quebradas a partir da década de 1990 com o movimento hip-hop, ali já existia uma forma peculiar e própria dessa juventude delinquente de reivindicar a quebrada e os subúrbios como espaços de produção cultural.

Havia uma rebeldia incontida que veio a se transformar talvez no primeiro movimento juvenil de reivindicação das quebradas, pois, como diria a banda Ulster (1982), “somos anti-boys”. Havia também um discurso de enfrentamento ao Estado repressor, como podemos observar na primeira letra punk da história do punk rock nacional, chamada Restos de Nada, em que Clemente Nascimento diz: “Nós somos a verdade do mundo / somos restos de nada / vivemos como ratos de esgoto / entre lixos e entulhos” (NASCIMENTO, 1978).

Podemos notar através desse verso que, mesmo com todas as condições deficitárias impostas pela elite, esses jovens afirmavam sua existência e produção cultural: somos produto da precariedade que vocês nos oferecem, mas mesmo assim estamos aqui vomitando pra fora aquilo que vocês nos colocaram goela abaixo, fazendo arte com as condições que nos restaram, mesmo que seja música “baixa qualidade, feitas por pessoas de baixa qualidade, afinal, nós somos a escoria, e vamos chocar vocês com a nossa capacidade de se “auto promover” culturalmente.”

O punk abraçou as contradições dessa segregação socioespacial, dessa espoliação de direitos básicos, para se tornar um movimento seminal dentro das quebradas, dizendo a todos os “garotos do subúrbio” que eles não poderiam desistir de seguir em frente:

“Garotos do subúrbio, garotos do subúrbio

Vocês, vocês, vocês não podem desistir

Garotos do subúrbio, garotos do subúrbio

Vocês, vocês, vocês não podem desistir de viver.” (GRITOSUBURBANO,1982)

Diferente do movimento punk em outros lugares do mundo, no Brasil, sobretudo em São Paulo, o punk foi fundamental para o fortalecimento de uma autoestima então negada a muitos jovens, que eram fruto de uma classe trabalhadora e viviam em constante repressão e esmagamento social por parte do sistema político que imperava na época. Foi através do punk que se seguiu toda uma geração que veio a “fundar” e consolidar toda a onda do rock nacional dos anos 1980, que, embora vinda de uma classe média alta, foi fundamental também para as problematizações nos ditos anos de chumbo. Até hoje, o punk continua mais vivo do que nunca nos undergrounds da periferia, vivendo e “sobrevivendo no inferno” que a vida suburbana e periférica daqueles habita, como diria os “Garotos Podres”, o outro lado do mundo.

ANOS FINAIS DA DITADURA E O SURGIMENTO DO MOVIMENTO HIP-HOP

Na década de 1980, o regime militar brasileiro entrou em declínio, marcado pela crise econômica e pelo avanço da abertura política iniciada por Geisel e continuada por Figueiredo. Em 1979, a Lei da Anistia permitiu o retorno de exilados e o surgimento de novos partidos, como o PT e o PMDB, que fortaleceram a oposição. As eleições de 1982 revelaram o desejo de mudança e prepararam o terreno para o movimento Diretas Já (1983–1984), quando milhões exigiram eleições presidenciais diretas.

Embora a emenda que as propunha tenha sido rejeitada, a pressão popular foi decisiva para o fim do regime. Em 1985, Tancredo Neves foi eleito indiretamente, simbolizando a transição para o governo civil e o início da redemocratização do Brasil.

As Comunidades Eclesiais de Base foram, dentro desse contexto, essenciais para a politização e conscientização da classe trabalhadora, que enxergava nesse processo de redemocratização uma forma de emancipação e luta por direitos negados durante o período da ditadura militar.

Dentro desse contexto, no campo da cultura, o hip-hop surgiu como voz daquela juventude pobre e, sobretudo, negra, que gritava por justiça social e racial. Essa juventude encontrou nos quatro elementos da cultura uma forma de resistência às diversas formas de opressão que aconteciam no território periférico. A letra de “Voz Ativa” é um manifesto de empoderamento da juventude negra que exemplifica essa guinada discursiva que havia modificado a forma daqueles jovens de se autodefenderem através dos seus manifestos poéticos e musicais.

Eu tenho algo a dizer

E explicar pra você

Mas não garanto, porém

Que engraçado eu serei dessa vez

Para os manos daqui!

Para os manos de lá!

Se você se considera um negro

Pra negro será mano! […]

É a verdade mais pura

Postura definitiva

A juventude negra

Agora tem voz ativa (RACIONAIS MC’s, 1993).

Foi nessa época que os Racionais MC’s se consolidaram como porta vozes de uma geração que reivindicavam a periferia como espaço produtor de uma cultura até então invisibilizada. “O rap “Pânico na zona sul”, já em seu primeiro verso, indicava uma luta por legitimidade nas classificações: “só quem é de lá sabe o que acontece” (D’ANDREA, 2020). O rap empunhava, de maneira discursiva, a denúncia da violência que os jovens sofriam, mas também enfatizava esses sujeitos periféricos (D’ANDREA, 2022) como atores preponderantes de suas próprias trajetórias.

Conclusão:

A história das periferias paulistanas revela que, apesar das condições adversas impostas pela desigualdade urbana e pela repressão estatal, esses territórios se consolidaram como polos dinâmicos de criatividade, resistência e afirmação política. Do samba — que já denunciava as remoções e a violência da modernização excludente — ao punk e ao hip-hop, sucessivas gerações transformaram a precariedade em potência e reivindicaram novos sentidos de pertencimento. Assim, compreender a periferia é reconhecer o papel central de seus sujeitos na construção da cidade e na produção de uma cultura que continua a desafiar estruturas históricas de exclusão.

Autor: Caike Guedes Ramos – Servidor Público Municipal e Bacharelando em Geografia pela Universidade Federal de São Paulo.

Blog do Florisvaldo – Informação Com Imparcialidade

1 comentário

O tempo – e apenas o tempo – aliado à força de uma mulher e à determinação de cada indivíduo, é capaz de promover as mudanças mais profundas em um ser humano. Ver o Caike de hoje e compará-lo àquele jovem que conheci há oito anos é algo verdadeiramente surpreendente. Essa transformação me enche de alegria, não apenas pelo que ele conquistou, mas pela forma como soube incorporar essas mudanças à sua trajetória de vida.

Conhecer o Caike de hoje, depois de ver sua vida se entrelaçar com a da Cássia, de testemunhar seu retorno aos estudos – uma das qualidades mais admiráveis que ele carrega – e de acompanhá-lo na caminhada rumo à conclusão do Bacharelado em Geografia, já seria motivo de orgulho. Mas somar a isso sua dedicação ao filho que está prestes a chegar ao mundo, além de tantas outras virtudes que nem caberia listar aqui, revela o quanto sua evolução foi profunda e consistente até alcançar o patamar em que se encontra.

Falo isso com a segurança de quem conviveu com ele lado a lado, profissionalmente, dividindo o cotidiano, o trabalho, e, sobretudo, o respeito mútuo que sempre pautou nossa relação. Houve momentos em que o Caike dizia que o “Floris” seria o espelho de um pai que ele gostaria de ter em outras vidas – palavras que sempre recebi com humildade, dizendo que teria orgulho de ser.

Na fase mais intensa da formação de sua personalidade, ele sempre foi extremamente respeitador, embora dono de um temperamento forte – daqueles que, quando se sentiam ameaçados, mudavam de zero a cem num piscar de olhos. Recordo, inclusive, de uma palestra em que fiz questão de elogiá-lo: ao receber a palavra para comentar sua participação, conseguiu falar por exatos 1 minuto e 32 segundos sem recorrer a nenhum dos palavrões (socialmente tolerados) tão característicos do seu vocabulário. Um feito simbólico, mas que traduzia um processo de amadurecimento visível.

Caike, eu me orgulho de ter publicado o seu primeiro artigo – excelente, por sinal.

Parabéns por tudo que você já é e por tudo que ainda está por vir.

Florisvaldo.